先让村全景图

总书记指出:“乡村文明是中华民族文明史的主体,村庄是这种文明的载体,耕读文明是我们的软实力。”今天我们走进枞阳县义津镇先让村。

先让村,是一个以故事命名的乡村,什么样的故事值得以村庄命名?先来了解一下先让村的基本情况——

先让村,地处枞阳县义津镇西南部,菜子湖畔的一座湖心岛,与菁华(原礼让村)等村毗邻,占地面积5400亩,其中耕地 1785亩;水面38000亩。全村总人口1700余人。先让村古名先巉嘴,又叫下叽(曾叫先进大队),隶属于义津镇。甘甜的湖水养育了先让村一代代居民,这里民风淳朴,崇文尚武。岛上四季分明,风光如画,春来鸟语花香,夏时浓荫蔽日,秋来稻香蟹肥,冬日湿地观鸟。在长江禁捕之前,居民大多闲时下湖捕鱼,农时上岸耕作。上世纪九十年代,修建了通往外界的塘泥坳大堤,后来又在堤上修通了公路。

先让村,之所以改名为“先让”。与三百多年前发生在当地的一个故事有关,这个故事传承的就是吴氏让德文化。根据高甸吴氏荣华股家谱记载,当时,岛上住着一个叫吴廷枚的乡贤,字隽民,号白湖老人。吴廷枚从小就孝顺懂事,聪慧过人,善文词,通经史,年少时参加府县考试,常常名列前茅。但由于他生活在明末清初的乱世,流寇纷扰,父亲被流寇逮捕致死,很早便父母双亡。所以放弃了科举考试,息养林泉,每日沉迷于四书五经,办理私塾,课教子孙及乡民。私塾先生吴廷枚为人谦恭,人称“大先生”,“大先生”对家谱及史书中记载的“泰伯奔吴、季子三让”的故事烂熟于心,他常对子孙说:“我吴氏向来以礼让传家。凡是居家不可不以让字为先。”吴廷枚老人可谓说到做到言行一致。

吴廷枚父亲留下的祖山与堂伯父的祖山相邻,以前祖山界就没有分得很清楚。每到伐树、砍柴、垦荒之时,时常会发生一些小摩擦。有一天,吴廷枚亲自到祖山地查看,然后对家人说:“汉寝唐陵何处是,再过些些也不妨。我们就不妨让他家十丈吧。”农耕时代,祖山是各个家族神圣不可侵犯的私产,为祖山发生纠纷甚至斗殴现象各地皆有。而知书达礼、以礼让传家的吴大先生,奉劝族人先让十丈的高风亮节,让邻里既感内疚,又深为感动。便将祖山也礼让十丈。双方让出二十丈的地界,从此两家和谐相处,传为佳话。

吴廷枚居住地原名先巉嘴。后来,为了弘扬这种让德精神,当地士绅乡贤就将先巉嘴改称为先让村(又名先让叽),这二十丈地就在现在的先让村八角庄东南边。吴道南在高甸吴氏八修谱中说:“先让里为长房迁居发祥地,原名先巉嘴。今取‘让里’二字声音近而更之,以示不忘先泰伯公之让德。”这就是枞阳县义津镇先让村村名的由来。这个故事也影响了这一带的民风。由于“二十丈地”大致方位就在先让村与原礼让村(原名中叽)之间,受吴廷枚主动让地高风亮节的故事影响,乡民们把先让叽对面中叽的改称为“礼让叽”,这样就有了后来的“先让”、“礼让”之称。正所谓“我先让,你礼让,互让十丈美名扬”。 先让、礼让,让出了枞阳地域文化的新境界,也成了礼让文化的典范。

通过“二十丈”故事,可见吴廷枚其人豁达通透,拥有人生大智慧,他处理问题和行事风格深受吴氏家训的精神给养的润泽,其行为是在传承与效仿吴氏始祖泰伯奔吴、三让天下的做法。孔子在《论语》对泰伯的评价:“泰伯,可谓致德也已矣。三以天下让,民无得而称焉。”意思是说“泰伯可以说是品德最高尚的人了,几次把王位让给弟弟季历,老百姓都找不到合适的词句来称赞他。”司马迁的《史记》把泰伯列为《三十世家》之首。唐朝诗人陆龟蒙写诗赞曰:“迩来父子争天下,不信人间有让王。”泰伯、仲雍创立吴国后,其后世又有季札三次让国的故事。吴氏得姓始祖从泰伯开源到季札继美,再到吴廷枚“二十丈”故事,其精神内核都是与吴氏的让德文化一脉相承的,《高甸吴氏宗谱》家训家规“习忍让”一条中说道:“终身让路,不失一步;终身让畔,不失一段。”可见吴氏子弟谨遵祖训,让德立世、礼让传家的好家风代代相传!

吴廷枚的墓地现在先让村的八角处,墓碑中间书写着“明处士嶲民吴公暨淑配孙太君之墓”;碑的左边是“同里后学胡宗绪拜题”。据当地人吴寿平说,“二十丈地”就在吴廷枚墓地的东南向。

《枞阳家训》一书记载,给吴廷枚题写碑文的“同里后学”胡宗绪(1670-1740)字袭参,号嘉遁,雍正八年(1730)进士,授翰林院编修,后迁国子监司业,胡宗绪是清代著名科学家,文学家,《清史稿》载:“桐城自方苞为古文之学,同时有戴名世、胡宗绪。”现在民间一直有一种说法,胡宗绪是吴廷枚后人的学生,具体是哪位后人?有待考证。但在吴廷枚墓碑“同里后学胡宗绪拜题”这句话中,似乎可以得到某种印证。一个“拜”字,充分表达了作为同乡后生晚学的胡宗绪,对吴廷枚老先生深深的虔敬之情!

民间常将这个“二十丈地”故事与桐城相提并论,“二十丈地”故事是吴氏家族之间的宽容礼让;“六尺巷”故事是吴氏家族与张氏家族之间的邻里互让,本质上都是吴氏家族让德文化的传承和发扬光大,让德作为中华民族一项传统美德,是中华优秀文化的重要组成部分。如果排个顺序的话,吴廷枚的事迹要早六尺巷故事几十年。据吴氏家谱记载,吴廷枚去世时间是康熙八年,而张英任大学士(民间说法拜宰相)时间是康熙三十八年。明史学者、原枞阳县文联主席章宪法认为,吴廷枚“二十丈”故事,出自吴氏子弟“习忍让”家训的自觉,与“六尺巷”故事异曲同工。“不见当年秦始皇”,可谓“汉寝唐陵何处是”的白话版。

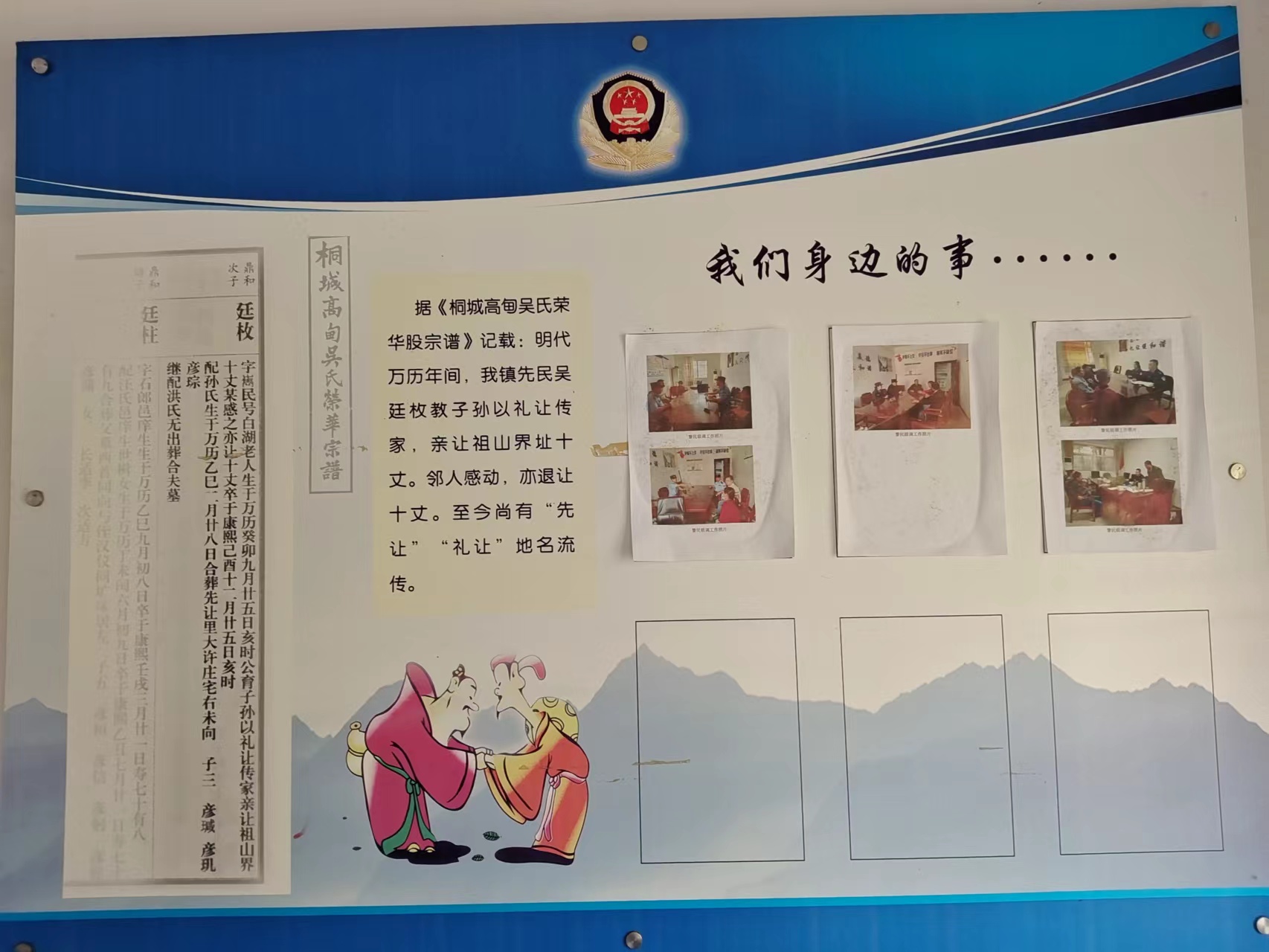

借古人哲思,解今人困惑。在枞阳县公安局义津派出所人民联调室宣传栏,我们又看到了吴廷枚“二十丈”故事,据县公安局副局长方幸生回忆,这是2011年,他在该所当所长时将这个当地故事挖掘出来以促和谐调解工作,大力弘扬“宽容是美德,礼让促和谐”的先让礼让精神。后又取名“礼让燕语”调解室,一直沿用至今,县公安局义津派出所教导员魏超说:“先让、礼让不仅是义津可贵的文化遗产,在现实中也有很强的实践指导意义。我们十几年前就把先让、礼让文化精神作为调解民事纠纷的工作法,取得了良好的效果”。

党的二十大报告指出“提高全社会文明程度”,要弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设,提高人民道德水准和文明素养。乡村治理以“和”为贵。当前,我省大力实施“千村引领、万村升级”工程,加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村,乡村治理创新是题中应有之义。鸡犬之声相闻之地,摩擦磕碰在所难免,没有“和”,哪有“美”?当前枞阳县正在大力开展“先让礼让”公民美德教育,从优秀传统文化和独特地域文化中汲取智慧,古为今用、推陈出新,使之代代相传,在乡村治理工作中焕发出新的时代活力。(徐连祥/文 王烨/ 摄)